本文

育児休業手当金(1歳前請求)

育児休業手当金とは、組合員(任意継続組合員を除く。)が育児休業中に支給を受けることができる現金給付をいいます。 育児の対象となる子の1歳の誕生日を基準に、子の1歳の誕生日の前日までの期間(パパママ育休プラスを活用する場合には1歳2か月までの期間) について請求できる1歳前請求と、1歳の誕生日から最長2歳に達する日まで請求できる1歳後請求があります。

支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が育児休業をしたとき。

支給期間

パパママ育休プラスを活用しない場合

育児休業期間のうち、子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで

パパママ育休プラスを活用する場合

配偶者が子の1 歳の誕生日の前日までに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日まで。

ただし、父母ともに、支給期間の上限はそれぞれ通算で1年間です(母は出生日と産後休暇期間を含む)。

※支給対象となるのは、支給期間内において、各月の週休日を除いた日数

支給金額

| 育児休業開始から180日まで | 1日につき 標準報酬日額(注1)×67/100(注2) (円未満切り捨て) |

|---|---|

| 育児休業開始から181日以降 | 1日につき 標準報酬日額(注1)×50/100(注2) (円未満切り捨て) |

(注1)標準報酬日額=標準報酬月額× 1/22(10 円未満四捨五入)

(注2)育児休業手当金の給付率40/100は、当分の間、67/100ないし50/100に引き上げることとされています (地方公務員等共済組合法附則第17条の2、参考:雇用保険法附則第12条)。

支給日額の上限について

支給日額には上限があります(毎年8月1日に改定あり)。

令和6年8月1日以後に育児休業の初日がある場合は、次のとおりです。

| 上限額(支給率67%) | 14,334円 |

|---|---|

| 上限額(支給率50%) | 10,697円 |

請求書類

添付書類

パパママ育休プラスを活用しない場合

|

パパママ育休プラスを活用する場合

|

パパママ育休プラスを活用しない場合の3点に加え、

|

支給方法

振込日

初回請求分

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日

毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日

2 回目以降の継続的な支給分

毎月25 日(例:8 月分は9 月25日支給)

(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。

個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。

振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2 年間です。

この間に請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1 雇用保険法の規定による給付を受けることができる方は、共済組合からは支給されません。

2 育児休業手当金は非課税です。

パパママ育休プラス制度

パパママ育休プラス制度とは

組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合(同時期に取得する必要はありません。 組合員の配偶者が子の1歳の誕生日前日以前に育休を取得している必要があります。)、 育児休業手当金の支給対象期間を1歳から1歳2か月に延長できます。 父親と母親が同時に育児休業を取得する場合は、両方に育児休業手当金が支給されます。

なお、母親が産後休暇中に父親が育児休業を取得し終えている場合は、当該子が1歳2か月になるまでに父親は再度育児休業を取得することが可能ですが、 育児休業手当金の支給期間は最長1年間です (母親は、出生日と産後休暇期間と育児休業手当期間を合わせて1年間。父親は、育児休業手当金支給期間を通算して1年間)。

引き続き1歳後請求を行う場合

パパママ育休プラスを利用して,引き続き後述の1歳後請求を行う場合は、子の1歳に達する日後の手当金支給終了日において、1歳後請求の要件に該当している必要があります。

育児休業手当金(期間変更請求)

支給要件

育児休業の承認期間又は請求期間に変更(延長・短縮)が生じたとき(例:復職することになった等)。

手当金支給が終了した後も、承認期間が変更したときは、変更手続を行ってください。

請求書類

添付書類

1 育児休業期間の変更に関する所属承認書等(写し)(承認期間の延長、短縮がある場合)

2 保育所の利用に関する市町村長の証明書(写し)(1歳後請求の期間延長のために、新たに入所不承諾(保留)通知書等を得た場合)

※育児休業手当金受給中に退職する場合には育児休業期間の変更に関する所属承認書等(写し)の提出は不要ですが、 「変更分」の請求は必要です。

この場合、退職日が育児休業終了日となります。

退職辞令(写し)又は組合員資格喪失届(写し)等、退職の事実を確認できるものを添付してください。

備考

育児休業手当金請求期間を変更する場合、速やかに変更手続を行ってください。

請求期間短縮の手続が間に合わず、過支給となった場合、過支給金は全て返納していただきます。

育児休業手当金(1歳後請求)

支給要件

子の1 歳の誕生日以後に育児休業が承認されている場合で、次のいずれかの要件を満たした場合

要件1

育児休業の申出に係る子について、次の1 から4(4は令和7年4月1日より適用される追加要件) を全て満たしている場合

- 1 保育所(※1)における保育等の利用を希望していること。

2 子が1歳に達する日( ※2) までに、市区町村に対して、子が1歳に達する日(※2)の翌日以前の日を入所開始希望日とする保育所の入所申込みを行っていること。 - 3 子が1歳に達する日(※2)後の期間について、当面保育が実施されない(入所保留・待機状態が継続している)こと。

<令和7年4月1日以降の追加要件>

4 速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認めること。 具体的には、次の①と②のいずれの要件も満たすこと。

① 市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと。

② 入所希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。

(※1)児童福祉法第39 条第1項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいい、認証保育園などいわゆる無認可保育施設は含みません。認可保育所であれば、公立・私立を問いません。

(※2)「子が1歳に達する日」とは、「子の1歳の誕生日の前日」のことです。

パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業(1歳前請求)終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、「子が1歳に達する日」を「育児休業(1歳前請求)終了日」、育児休業(1歳前請求)終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、「子が1歳2か月に達する日」と読み替えてください。

1歳6か月に達する日後に支給期間を延長する場合は、「子が1歳に達する日」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えてください。

注意事項

- 1 育児休業手当金の1歳後請求は、組合員に復職の意思があることを前提とする制度です。

- 2 市区町村に対して、子が1歳に達する日までに、子の1歳の誕生日以前を入所開始希望日とする申込みをしていなければ、要件を満たしません。入所の申込みを行ったが、子が1 歳の誕生日時点で保育所への入所が実施されないことが分かる保育所の利用に関する市区町村長の通知(例:入所不承諾(保留)通知書等)が必要となります。

※ 保育所の入所申込みの受付期間(締め切り)は市区町村により様々です。お子さんが生まれたら、市区町村のホームページやお知らせなどで、入所申込みの受付スケジュール等を早めにご確認ください。特に、4月入所の申込期限は他の月よりもかなり早い場合が多いため、ご注意ください。

3 お住まいの市区町村で、子の1歳の誕生日を含む月の入所を対象とした募集がない場合は、前倒しで入所募集がある月の入所申込みを行い、子の1歳の誕生日までに入所保留・待機状態になっている必要があります。

※ 2月生まれの子について、2月、3月に入所募集がない市区町村にお住まいの場合は、入所募集がある1月を入所開始希望日とする入所申込みを前倒しで行い、子の1歳の誕生日までに入所保留・待機状態になっている必要があります。2月、3月の募集がないからと4月の入所申込みのみを行った場合は、要件を満たさないことから、支給対象外となります。2月、3月に入所募集を行っていない市区町村は多いため、2月、3月生まれのお子さんについては、特にご注意ください。

※ 2歳未満の子に対する保育所の入所募集を行っていない等、市区町村の事情により保育利用の申込みの機会が極端に限られる市区町村にお住まいの場合は、市区町村に対し、子が1歳に達する日までの日付で、1歳児の入所募集を行っていないなどの理由を記載した市区町村長の証明書の交付を依頼してください。

4 単に入所申込みを失念していた場合や、市区町村の入所申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申込みができなかった場合は、支給対象外となります。また、市区町村に問い合わせたところ、「欠員等がなく入所見込みがない」と返答があり、入所申込みを行わなかった場合も要件を満たさないことから、支給対象外となります。欠員等がなく入所見込みがない場合でも、必ず入所申込みを行ってください。- 5 保育所等における保育を希望し、市区町村に対して、子が1歳に達する日までに入所申込みを行おうとしたものの、子が病気や障害により特別な配慮が必要であり、市区町村から保育体制が整備されていない等の理由で入所申込みの受付ができないとされた場合は、育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書の理由欄にその旨を記載し、医師の診断書、障害者手帳の写し等を添付すれば、保育所の入所申込みがなくても支給が認められる場合があります。

※ 市区町村への相談なく組合員の判断のみによって入所申込みを行わなかった場合は、これに該当しません。

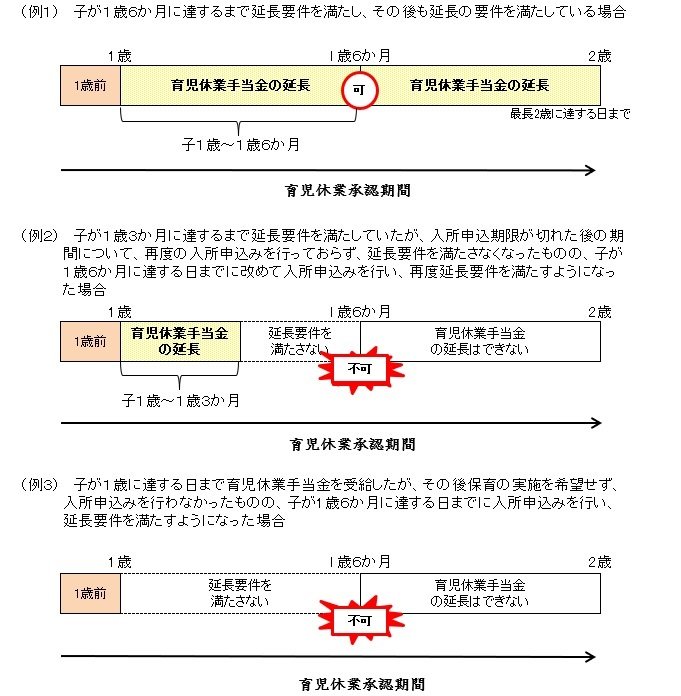

6 1歳後請求が行えるのは、市区町村より発行された入所不承諾(保留)通知書等の申込有効期限までとなります。申込有効期限後も育児休業手当金を請求する場合は、入所不承諾(保留)通知書等の申込有効期限の満了前に、再度入所申込みを行い、新たに発行された入所不承諾(保留)通知書等を提出する必要があります。育児休業期間中は、途切れなく入所保留・待機状態が継続されていなければ、育児休業手当金の延長要件を満たさなくなることから、子が1歳に達する日後に延長要件を満たさない期間がある場合は、それ以降の育児休業手当金は支給されません。

※ 入所不承諾(保留)通知書等の申込有効期限とは、保育所の利用申込みを再度行わなくとも自動で毎月、保育所等の利用調整が行われる期間(入所保留・待機期間)の終了日を言います。申込有効期間は、申込月のみ有効、申込日から6か月間有効、申込年度内有効など、市区町村により様々です。

7 保育所の入所申込後、やむを得ない理由なく入所希望を取り下げる、もしくは内定を辞退している場合は、育児休業手当金の延長要件を満たしません。やむを得ない理由とは、申込みを行ったときから、入所希望を取り下げ、もしくは内定を辞退するまでの間に住所や勤務場所等の変更、その他これらに準ずる事情の変更があり、入所希望もしくは内定した保育所等に子を入所させることが困難となった場合が該当します。やむを得ない理由により入所申込みの取り下げ、もしくは内定の辞退を行った場合は、住所変更後の市区町村、もしくは新たに入所を希望する保育所の市区町村に対し、速やかに入所申込みを行い、新たな入所不承諾(保留)通知書等の交付を受ける必要があります。

8 請求後に支給要件を満たさなくなった(保育所の入所が決定(内定)した、やむを得ない理由なく入所希望の取り下げ・内定の辞退を行った、入所保留・待機状態が継続していない状態になった、復職することになった、退職することになったなど)場合は、速やかに「育児休業手当金期間変更請求書(様式第28号)」にて期間変更請求(短縮請求)を行ってください。請求期間短縮の手続きが間に合わず、育児休業手当金の過支給が発生した場合、過支給金は全て返納していただきます。

育児休業手当金(期間変更請求)についてはこちら

9 1歳6か月から2歳まで支給期間を延長する際には、子が1歳6か月に達する日以降に、改めて1歳後請求を行う必要があります(初回の1歳後請求で2歳に達する日までの延長請求は認められません。)。

1歳6か月に達する日以降に支給期間を延長する場合についてはこちら

10 入所日以降(慣らし保育期間を含む。)は、支給対象外です。

<令和7年4月1日以降の注意事項>

11 入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示とは、「保育所等への入所を希望していない」、「育児休業からの職場復帰の意思がない」、「育児休業の延長を希望する」、「入所保留となることを希望する」など、職場復帰や保育所等への入所意思がないことが入所申込時に明示的に意思表示されている場合が該当し、選考結果次第では育児休業を終了して職場復帰するつもりがあることが読み取れる旨の意思表示はこれに該当しません。

12 入所希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていた場合、育児休業手当金は支給されません。この際、通所時間は、通所する場合に利用する予定だった交通手段による自宅からの片道所要時間とし、送迎サービス等を利用する場合は、送迎場所までの片道の所要時間とします。

なお、合理的な理由とは、以下の場合をいいます。

ア 利用(入所)希望の保育所等が以下のいずれかを満たす場合

・ 組合員又はその配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある場合- ・ 勤務先(配偶者の勤務先を含む。)からの片道の通所時間が30分未満の場所にある場合

イ 自宅から30分未満で通所できる保育所等が無い場合

ウ 自宅から30分未満で通所できる保育所等では、職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合

エ 子の疾病や障害により特別に配慮が必要であり、自宅から30分未満で通所できる保育所等が無い場合

オ 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合

カ 自宅から30分未満で通所できる保育所等が、いずれも過去3年以内に、児童へ虐待等について都道府県又は市区町村から行政指導等を受けていた場合

※ 上記エからカの理由に該当する場合は、これに該当することが確認できる書類の添付を行う必要があります。

(上記エの場合)医師の診断書や障害者手帳の写し等

(上記オの場合)兄弟姉妹の在籍証明書等

(上記カの場合)当該保育所等が行政指導等を受けた事実に関する市区町村の公表資料、保育所等の公表資料等

要件2育児休業の申出に係る子の1 歳に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった配偶者が、次のいずれかに該当したため、当該組合員の育児休業が承認された場合

要件3育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まったことにより、育児休業等をする期間が終了した場合であって、産前産後休業の期間が終了する日(産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まった場合には、新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当した場合

要件4育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、育児休業等をする期間が終了した場合であって、介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当した場合

要件5育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まったことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当した場合

|

支給期間

育児休業期間のうち、子の1歳の誕生日から最長2歳に達する日まで(入所不承諾(保留)通知等の有効期限切れなど、支給要件を充足しなくなった場合、それ以降は支給されません。)

支給日数

支給期間内において、各月の週休日を除いた日数

支給金額

1歳前請求と同様

請求書類

添付書類

1歳後の支給対象要件が確認できる次の証明書等

要件1の場合

|

1 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所不承諾(保留)通知書等)(写し) |

要件2の1~3の場合

| 育児休業の所属承認書(写し)、住民票(写し)、母子健康手帳(写し)、医師の診断書等事項を確認できるもの |

要件2の4の場合

| 育児休業の所属承認書(写し)、配偶者の産前産後休暇承認書(写し)、母子健康手帳(写し)等事項を確認できるもの |

要件3~5の場合

| 育児休業の所属承認書(写し)、住民票(写し)、母子手帳(写し)、その他要件3~5に該当することを証明する書類 |

変更手続

承認期間にだけ変更が生じる場合、又は請求期間が短縮される場合

育児休業期間の変更に関する所属承認書等(写し)を添付して、期間変更請求を行ってください。

請求期間を延長する場合

申込有効期限が切れ、再度入所申込みをした場合には、要件1の書類を添付して、期間変更請求を行ってください。

1歳6か月に達する日以降に支給期間を延長する場合

子が1歳6か月に達する日後2歳に達する日までの期間について、育児休業等をすることが必要と認められる場合については、1歳後請求の支給要件が準用されます。支給期間を延長する際は、子が1歳6か月に達する日後の期間について、支給要件に該当することが分かる添付書類を添付し、子が1歳6か月に達する日の翌日を含む月の翌月以降に、再度の1歳後請求を行ってください。以前の請求時に添付した書類であっても再度添付していただく必要があります。

※ 例えば、子が1歳に達する日までに、市区町村に対して、子の1歳の誕生日以前を入所開始希望日とする保育所の入所申込みを行い、子が1歳6か月に達する日の翌日時点で、引き続き入所できない状況が続いている場合も、子が1歳6か月に達する日後の期間について、保育の実施が行われない旨の新たな確認書類(要件1の添付書類)を添付し、子が1歳6か月に達する日の翌日を含む月の翌月以降に、再度の1歳後請求を行っていただく必要があります。

提出先

所定の請求書と上欄の添付書類を所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して請求してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日、振込先ともに1歳前請求の場合と同様

時効

1歳前請求の場合と同様

備考

都共済の貸付金を借り受けている組合員が、育児休業を取得した場合、当該期間に限り貸付金の償還猶予を受けることができます。

育児休業中の掛金免除の申出は、管理部会計課出納担当(ダイヤルイン 03-5320-7317)宛てに提出してください。その際、育児休業承認書(写し) を添付してください。

育児休業支援手当金

育児休業支援手当金は、共働き・共育てを推進するために令和7年4月1日に創設された制度です。子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合などは組合員が)14日以上の育児休業等を取得した場合に、28日までを上限に、育児休業手当金に加えて、育児休業支援手当金を支給します。

支給要件

令和7年4月1日以降(注1)に、次の1~2の要件のいずれにも(注2)該当するとき。

1 組合員が対象期間(注3)内に育児休業等をした日数が通算して14日以上であるとき。

2 当該組合員の配偶者が当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に育児休業等をした日数が通算して14日以上であるとき。

(注1)経過措置

令和7年4月1日より前に育児休業等を開始した組合員であって、令和7年4月1日時点で現に育児休業等をしているものについては、令和7年4月1日を「育児休業等を開始した日」とみなして要件を確認します。

(注2)配偶者の育児休業等を要件としない場合

子の出生日の翌日時点で、以下のいずれかに該当する場合は、上記1の要件のみに該当すれば支給されます。

1 配偶者のいない者その他総務省令で定める者である場合

※ 配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない場合、組合員が配偶者から暴力を受け別居中である場合、配偶者が行方不明の場合を含みます。ただし、行方不明の場合については、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害により行方不明となっている場合に限ります。

2 配偶者が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合

※ 配偶者が無業者、自営業者、フリーランスなど雇用される労働者でない場合

3 配偶者が当該育児休業等に係る子について産後休業等を取得している場合

4 配偶者が育児休業等に係る子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として総務省令で定める場合

※ 配偶者が日々雇用される者である場合、育児休業等の申出ができない有期雇用労働者である場合、育児休業等の申出が承認されなかった場合、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合)等が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。

(注3)対象期間

<組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしなかったとき>

その子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間

<組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をしたとき>

① 出産予定日に当該子が出生した場合

子の出生の日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間

② 出産予定日より前に当該子が出生した場合

「子の出生の日」から「出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間

③ 出産予定日より後に当該子が出生した場合

「出産予定日」から「子の出生の日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間

支給日数

同一の子について、組合員が育児休業等を開始した日から育児休業等を終了した日までの日数を合算して28日に達する日の翌日までの期間内のうち、土日を除いた日数

支給金額

| 1日につき 標準報酬日額(※)× 13/100 (円未満切り捨て) |

※ 標準報酬日額=標準報酬月額× 1/22(10 円未満四捨五入)

支給日額の上限について

標準報酬日額の13%に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額(※)に30を乗じて得た額の13%に相当する額を22で除して得た額)を上回る場合、支給日額は給付上限相当額となります。

※ 令和6年8月1日以降は15,690円(毎年8月1日に改定あり)

| 期間 | 給付上限相当額 |

| 令和7年4月1日以降 | 2,781円 |

請求書類

添付書類

- 1 組合員の育児休業等の所属承認書(写し)

2 報酬支給額証明書 - 3 配偶者の状況について証明する書類

- ① 配偶者が育児休業等を取得している場合

配偶者の育児休業等の所属承認書(写し)、配偶者の記載のある住民票(写し)又は母子健康手帳(写し)

② 配偶者がいない場合

戸籍謄本(写し)及び世帯全員について記載された住民票(写し)

③ 配偶者が組合員の子と親子関係にない場合

戸籍謄本(写し)

※ 住民票において、組合員の配偶者が世帯主となっており、対象の子との続き柄が 「夫の子」又は「妻の子」となっている場合は、住民票(写し)でも可

④ 配偶者から暴力を受け別居中の場合 - 裁判所が発行する配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令に係る書類(写し)又は女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書

⑤ 配偶者が行方不明の場合 - 世帯全員について記載された住民票(写し)、配偶者の勤務先において無断欠勤が3か月以上続いていることについて配偶者の事業主が証明したもの又は罹災証明書

- ⑥ 配偶者が無業者の場合

配偶者の記載のある住民票(写し)又は母子健康手帳(写し)、配偶者の直近の課税証明書(収入なしであることの確認のため)

※ 課税証明書に給与収入金額が記載されている場合は、事業主発行の退職証明書(写し)の添付も必要です。

⑦ 配偶者が自営業、フリーランスなど雇用される労働者でない場合 - 配偶者の記載のある住民票(写し)又は母子健康手帳(写し)、配偶者の直近の課税証明書(所得の内訳の事業所得に金額が計上されており、給与収入金額が計上されていないことを確認するため)

※ 課税証明書に給与収入金額が記載されていて、給与収入金額が雇用される労働者としてのものであれば、事業主発行の退職証明書(写し)の添付も必要です。

⑧ 配偶者が産後休業等を取得している場合

配偶者の産後休業等の所属承認書(写し)、配偶者の記載のある住民票(写し)又は母子健康手帳(写し) - ⑨ 上記①~⑧以外の理由により配偶者が育児休業を取得することができない場合

配偶者の記載のある住民票(写し)又は母子健康手帳(写し)、配偶者が育児休業をすることができないことの申告書及び申告書に記載された必要書類

4 その他組合が必要と認める書類

請求手続き

請求期間を経過した後、所定の請求書と上欄の添付書類を所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。

※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日

毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日

(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。

個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。

振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。

※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2 年間です。

この間に請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1 雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の給付を受けることができる方は、共済組合からは育児休業支援手当金は支給されません。

2 育児休業支援手当金は非課税です。

育児時短勤務手当金

育児時短勤務手当金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、令和7年4月1日に創設された制度です。2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(育児短時間勤務、部分休業、育児時短就業等)をした場合に、育児時短勤務手当金を支給します。

支給要件

令和7年4月1日以降(注1)に、組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(注2)の承認を受けて勤務時間を短縮したとき。

(注1)経過措置

令和7年4月1日より前に育児時短勤務を開始した組合員であって、令和7年4月1日において現に当該勤務をしているものについては、令和7年4月1日を「育児時短勤務を開始した日」とみなして、要件を確認します。

(注2)地共済法第70条の5第1項の総務省令で定める育児時短勤務

・地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務

・地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業

・雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短就業

・その他これらに相当する勤務

支給対象月

組合員(注3)が育児時短勤務を開始した日の属する月から、当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(注4)

(注3)支給対象となる組合員の要件

その月の初日から末日まで引き続いて組合員である場合に限ります。

(注4)支給停止事由

次のいずれかに該当することとなった場合には、該当することとなった日((3)又は(4)に該当する場合は、その前日)後は、育児時短勤務手当金は支給されません。

(1)子の死亡その他組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった事由として組合が認める事由が生じたとき。

(2)育児時短勤務に係る子が2歳に達したとき。

(3)育児時短勤務の申出をした組合員が産前産後休業、介護休業又は育児休業等を開始したとき。

(4)育児時短勤務の申出をした組合員が新たな育児時短勤務を開始したとき。

支給金額

| 支給対象月1月につき、支給対象月に支払われた報酬の額の10% |

ただし、支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の90%以上であるときは、支給対象月の報酬の額に(1)に掲げる額から(2)及び(3)に掲げる額の合計額を減じた額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額が支給されます。

(1)育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額

(2)支給対象月に支払われた報酬の額

(3)(1)の1%に(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じた額を(1)の10%で除して得た率を乗じて得た額

標準報酬月額の上限について

育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額が、基準報酬月額相当額(雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額(※)に相当する額に30を乗じて得た額)を超える場合は、当該標準報酬月額を基準報酬月額相当額と読み替えて、支給金額の計算が行われます。

※ 令和6年8月1日以降は15,690円(毎年8月1日に改定あり)

| 期間 | 基準報酬月額相当額 |

| 令和7年4月1日以降 | 470,700円 |

支給限度額について

支給金額と支給対象月に支払われた報酬の額との合計額が、支給限度額(雇用保険法第61条の12第2項に規定する支給限度額)を超えるときは、支給限度額から支給対象月の報酬の額を減じて得た額が支給されます。

| 期間 | 支給限度額 |

| 令和7年4月1日以降 | 459,000円 |

支給対象外となる例

次のいずれかに該当する場合、育児時短勤務手当金は支給されません。

(1)支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100%以上であるとき。

(2)支給対象月に支払われた報酬の額が、支給限度額以上であるとき。

(3)育児時短勤務手当金の支給金額が、最低限度額(雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額の80%に相当する額)未満であるとき。

| 期間 | 最低限度額 |

| 令和7年4月1日以降 | 2,295円 |

請求書類

添付書類

| 1 育児時短勤務に関する所属承認書(写し) 2 出勤簿(写し) 3 給与減額整理簿(写し) 4 報酬支給額証明書 5 支給対象月及び支給対象月の翌月の給与明細書(写し) 6 その他組合が必要と認める書類 |

請求手続き

支給対象月の翌月後半以降に、所定の請求書と上欄の添付書類を所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。

※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日

毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日

(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。

個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。

振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。

※ 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2 年間です。

この間に請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1 雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の給付を受けることができる方は、共済組合からは育児時短勤務手当金は支給されません。

2 育児時短勤務手当金は非課税です。

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp